日 本 画 Japanese style painting

作品画像のコピーはご遠慮ください。

ⓒEIJI FUJINAMI

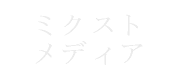

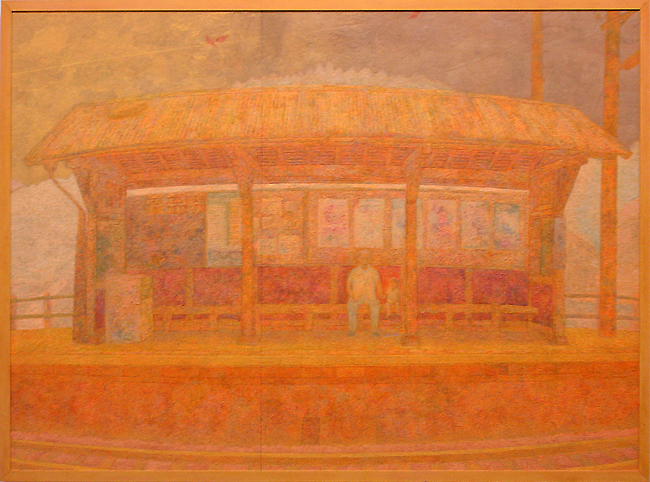

「通過駅」 150号変型

2006 紙本着色

〈第38回日展(日本美術展覧会)第一科 入選〉

「通過駅」

「通過駅」。それは人生の通過点である。

ここで私は何を思い、何を考えようか。・・・

樺色系の世界、それはすべてをやさしく包み込む。

あたたかい空気、柔らかな明るさ、

それらは前向きな空間を表している。

「通過駅」とは、誰しもが通る「場所」である。

電車に乗って、実際「通過駅」を通り過ぎることはよくあるだろう。

通過駅は小さな駅である。

そして人もまばらである。 寂しさが漂う。

けれど、絵の中の駅はどうだろうか。

私が表そうとしたもう一つの「通過駅」とは、

人生の通過点のことである。

「ここで何を考えようか。」

人は、心理的に毎日多くの「通過駅」を通り過ぎてゆく。

ここで立ち止まるのも、スーっと通り過ぎるのも自由である。

ただ忘れてはいけないのは、

意識的にも無意識的にも、

時間と寄り添って流れていってしまうことである。

(大学院アトリエでの最後の150号作品となった。)

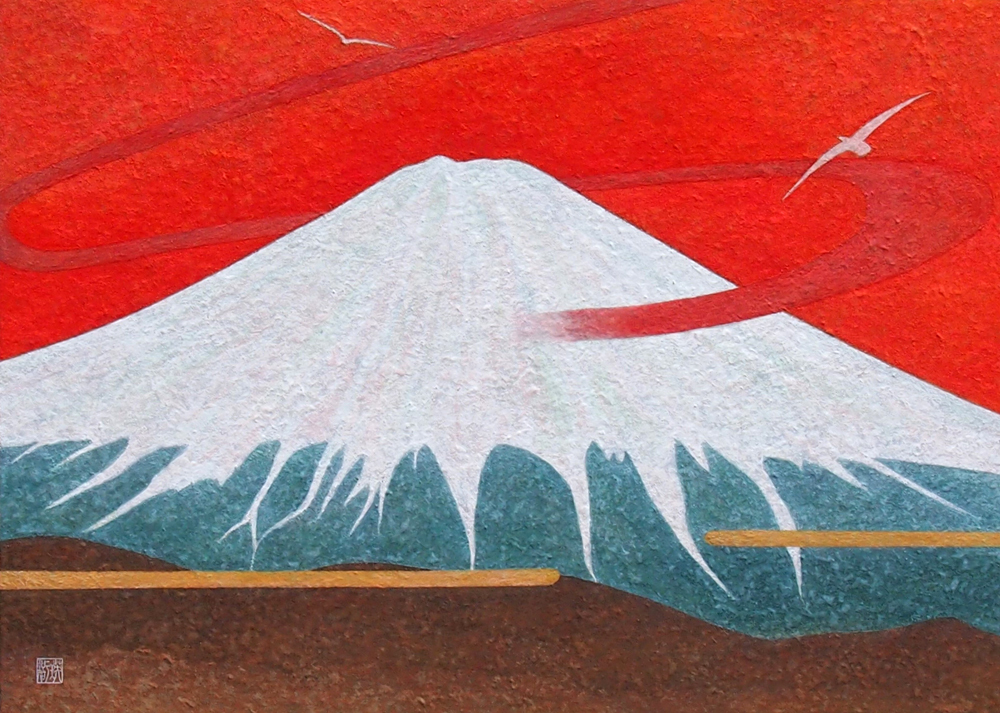

「塔の方へ」 P60号 1303×894

2006 紙本着色

〈第41回日春展 入選〉

「塔の方へ」

目の前に三重塔がそびえ立っている。

塔の向こうには、未来を意味する黄色い色調の世界が待ち受けている。

塔とは、今の自分が直面している困難や壁のことである。

塔を乗り越えれば、自分の未来が切り開かれる。

困難や壁は言い換えれば目標や希望であるに違いない。

2羽の鳩のように少しずつ上っていくのだ。

不安な気持ちは「目標」や「希望」に届こうとする時の

心の弱さから生まれると思う。

もっと前向きに進みたい。

そうすれば自然に不安は消えていくと思う。

当たり前のことが当たり前にできる時、

目の前のことを一生懸命にやる、そして生きる。

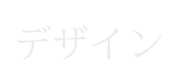

「終わりはいつも始発駅」 S50号 1163×1163

2006 紙本着色

〈第17回臥龍桜日本画大賞展 入選〉

「終わりはいつも始発駅」

ホームの端がみえる。

線路が途切れている。

終着駅だ。

今までの歩んできた道(線路)はストンと途切れている。

それは進行形だった物事の終りである。

終りは完成や完遂であったり、時間に迫られた結果であったり、

自分で区切りをつける時であったりするだろう。

また、終りは達成感を味わったり、

寂しさを抱いたりする感情の動く時でもある。

人はここで終りというけじめをつけて、

新しい何かをするかもしれない。

その「何か」の発端は、終りの中にすでに潜んでいると思う。

『終りはいつも始発駅』。

電車もここで折り返すことで、

終着駅は始発駅に生まれ変わる。

人も物事の終りを迎えて、

新たな出発を切り出すことができる。

終りとはじまりは表裏一体である。

終りの中にはじまりを確認して、

僕らはまた新たな目的を持って踏み出せるのだろう。

(物事のやりはじめは、前の物事の終りからきっちり創められないことがよくあるかもしれません。でも、やりはじめるまで時間がかかったからこそ得られるものがあります。時間がかかった分は果たしてロスなのでしょうか。僕はその時間は、次の物事を進めるための無くてはならないものだと思うのです。ロスだと思う時間は、「次の物事」に結びつける大切なはじまりであるにほかなりません。)

この絵から行き詰まりを連想されるよりは、「終り」から新たな可能性を見つけたり、実行したりするチャンスが到来していると解釈していただけると嬉しいかぎりです。ぜひ、この絵を前に回れ右をしてみてください。自分は輝かしいスタート地点にいると気づいていただけたら、と思います。「終り」はなんとなく後退的なイメージがありますが、このように視点を変えてみれば、「終り」ははじまりのためにあるのです。どうか前向きな気持ちになってください。ちょっと見方を変えるだけで、気持ちは変われるものなのです。

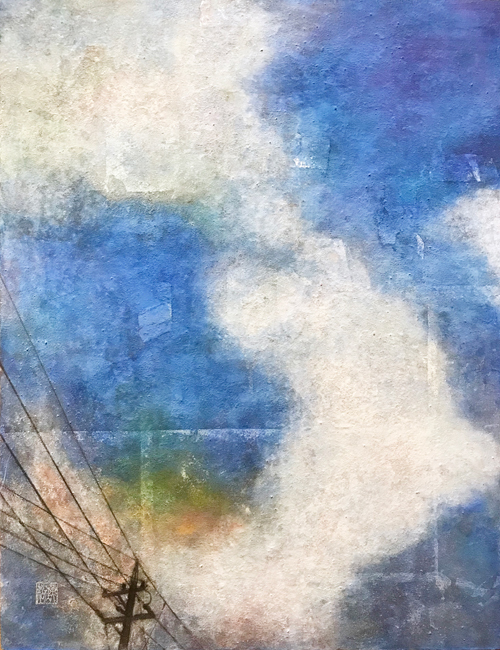

「黄昏ノ停車場」 120号 1818×1940 2005

〈第32回名古屋芸術大学 卒業制作展 出品〉

「黄昏ノ停車場」への招待

ここは山間にある、県境付近の小さな駅。

1時間に数本通る列車のうち、多くはけたたましい音と共に闇から現れ

通過したと思うと、また次の闇へと消えていく。

列車が来ない時、町と町とを結ぶ大切なパイプが通っていることを

忘れさせるような、静かな時間が訪れる。

暖かな日射しが差し込んでくる。駅の向こう側を流れる

川のせせらぎが、かすかに聴こえる。

時が経つにつれて、ホームの屋根によって切り取られた空が、

橙色に染まり始める。やがて、その色は駅全体を包み込んでいった。

気持ちがとても穏やかになった。心地好かった。

初めてなのに懐かしくなった。

やさしい日本の風景がそこにはあった。

「終列車の刻」 変型50号 1167×630 2004

〈キッタムラ展 特別出品〉〈常葉学園菊川高等学校 美術・デザイン科OB展 出品〉

「終列車の刻」への招待

まもなく日付が変わる頃、山奥から重々しく地響きをたてながら近づくものがあった。

最初に二本の軌条が黄金色に輝き、それから軌条の上を大きな光の塊が姿を現す。

やがて一つに見えていたそれが、左右にふたつに分かれ、巨大な物体は自分の足元のほうへと滑り込んでいった。

「終列車の刻」。

都会に向けて出て行く列車だから、誰一人乗客はいない。

けれども昼間と同じように発車時刻まで停まっていた。

しばらくの停車で、新しい空気をいっぱい積み込んだ列車は、緩やかに動き出し再び闇の中へと消えていく。

この町ではとっくに一日が終わっているのに、毎日この時間にやってきては出て行く「終列車」。

ゆったりとした時間に流れにけじめをつけているとしか思えないが、この終列車を見送ることで、町に新たな一日が始まる予感を抱くのである。

何もないところで時の流れは感じられないと思います。毎日定刻に動く「列車」が、この町の時のリズムを教えてくれているのです。今日の夜も明日の夜も、ゆったりとした時の流れを終列車が刻んでいってくれます。この町にとって、終列車は針のない時計といっても良いかもしれません。